Que cache l’inscription sur « Le Cri » ?

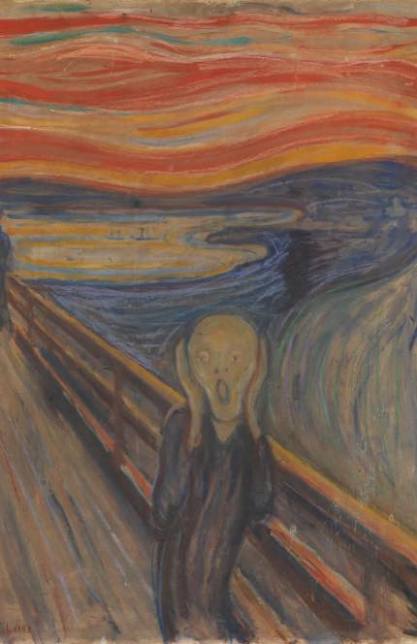

De Maman, j’ai raté l’avion ! au célèbre film Scream de 1996, le tableau d’Edvard Munch, Le Cri, peint en 1893, a eu une influence considérable sur la culture populaire. En effet, elle est aujourd’hui l’une des œuvres d’art moderne les plus reconnaissables. Cependant, si vous regardez au-delà du visage hanté central au tableau, vous constaterez peut-être un détail qui rend cette œuvre encore plus sombre : « Ne peut avoir été peint que par un fou ! ». Cette inscription mystérieuse, localisée dans le coin supérieur gauche du tableau et visible uniquement sous certains éclairages, déconcerte les historiens de l’art depuis plus d’un siècle. Que signifie-t-elle ? Quand a-t-elle été écrite ? Quelqu’un aurait-il pu vandaliser l’œuvre ? Artsper vous raconte l’histoire du Cri dans le but de résoudre l’étrange mystère de son inscription.

Munch : Un homme perturbé

Le Norvégien Edvard Munch est l’un des artistes les plus influents de la fin du 19ème et du début du 20ème siècles. Homme troublé et voyageur incessant, Munch a utilisé l’art comme moyen d’échapper à la société luthérienne profondément conservatrice dans laquelle il avait été élevé. Alors qu’il venait d’entrer dans l’âge adulte, Munch avait déjà perdu sa mère, son frère et ses deux sœurs à des maladies et des troubles mentaux. En conséquence, son art contient un immense sentiment de noirceur et de tristesse. Il dépeint les émotions d’un homme piégé dans une société restrictive, paralysé par la dépression. Son œuvre, comme celle de son contemporain Gustav Klimt, se situe à cheval entre les mouvements symboliste et expressionniste. Munch continue d’inspirer des générations d’artistes et d’amateurs d’art dans le monde entier.

Analyse de la peinture

Munch est surtout connu pour sa série des Cris, qui comprend trois peintures à l’huile, un pastel et une lithographie, tous créés entre 1893 et 1917. Elles font partie d’une série plus vaste intitulée la Frise de la vie, l’original de 1893 étant le plus reconnaissable. Le tableau pourrait être considéré comme une métonymie de la vie moderne, rongée par l’anxiété et l’incertitude, impuissante dans un environnement hostile. L’inspiration derrière l’œuvre se trouve dans un extrait du journal intime de Munch en 1892, dans lequel il écrit :

« Je me promenais sur un sentier avec deux amis. Le soleil se couchait. Tout à coup, le ciel est devenu rouge sang. Je me suis arrêté, épuisé, me suis appuyé sur une clôture. Il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir et de la ville. Mes amis ont continué, et je suis resté là, tremblant de peur. J’ai senti un cri infini qui passait à travers l’univers. »

Cet extrait décrit le cadre du tableau : les deux personnages à l’arrière-plan seraient les amis de Munch, et le visage serait celui de Munch lui-même, « tremblant de peur ». L’écrit suggère également, contrairement à la croyance populaire, que le cri ne provient pas du personnage, mais plutôt de la nature ambiante. L’expression du visage est donc une réaction au cri, et non le cri lui-même. Quoi qu’il en soit, l’ambiguïté du tableau fait qu’il peut évoquer de nombreuses personnes et de nombreux états de détresse mentale différents.

Une réaction négative…

Il n’est pas surprenant qu’une peinture aussi provocante ait provoqué des remous au sein de la communauté artistique. Lors de sa première exposition à la galerie Blomqvist d’Oslo en 1895, les spectateurs ont critiqué à la fois le style et le sujet de l’œuvre. L’œuvre rompt avec le style réaliste apprécié à l’époque. En effet, il s’inspire plutôt de Paul Gauguin et d’Edouard Manet. Son exécution relativement simple, avec ses lignes audacieuses et ses couleurs vives, sont typiques du (proto-)expressionnisme. Cependant, c’est le sujet du tableau qui a suscité le plus de réactions. À une époque où la santé mentale était un grand tabou, l’exposer d’une manière aussi audacieuse était audacieux, voire scandaleux. Beaucoup ont critiqué la santé mentale de Munch. Un étudiant en médecine a même suggéré que l’artiste était fou !

L’inscription sur Le Cri

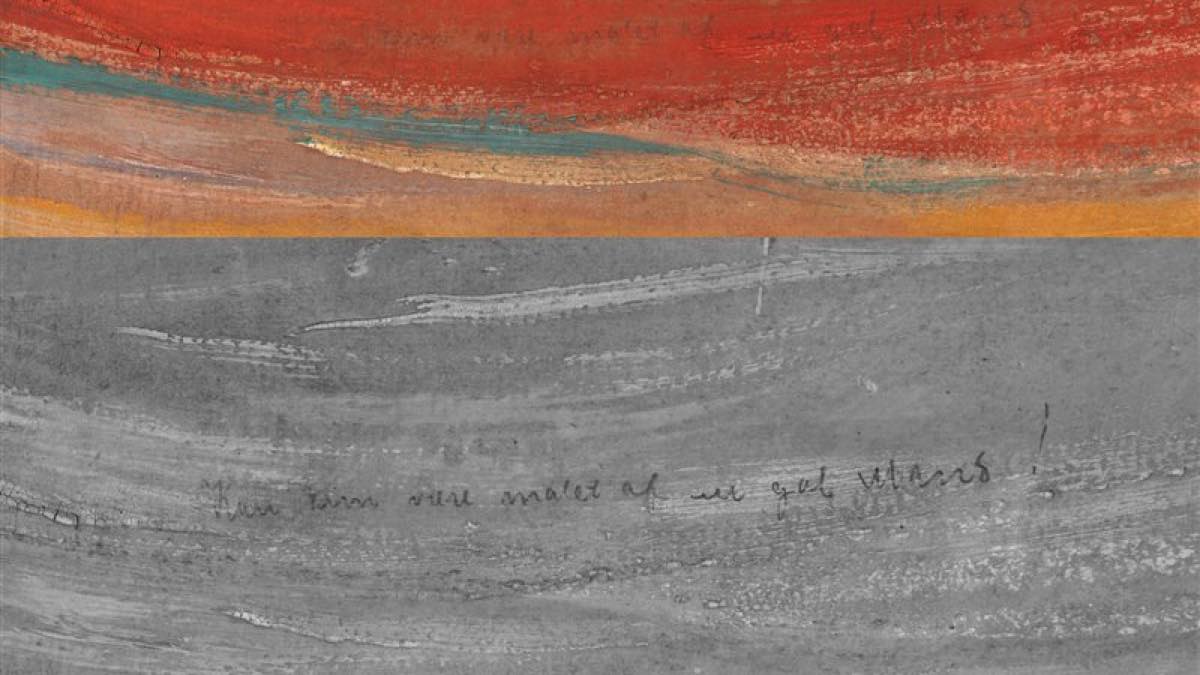

Nous arrivons au mystère qui déconcerte les historiens de l’art depuis plus d’un siècle. Dans le coin supérieur gauche du tableau original de 1893, niché parmi les nuages rouges ondulants, se trouve une subtile ligne de graffiti sur laquelle on peut lire : « Ne peut avoir été peint que par un fou ! ». Un critique d’art Danois a découvert ce graffiti en 1904. Depuis lors, les curieux se sont demandés qui aurait bien pu défigurer un tableau de la sorte, et pour quelle raison.

Qui aurait pu le faire ?

Tout le monde a de prime abord conclu que le graffiti était un acte de vandalisme. Après tout, l’œuvre a provoqué plus d’un observateur mécontent… Il a été pendant longtemps exclu que le graffiti ait été fait par Munch. La typographie n’est pas rare dans les œuvres d’art, mais pourquoi un artiste voudrait-il griffonner sur son propre chef-d’œuvre ?

Une découverte bouleversante…

C’est en 2021, que le mystère a été résolu par des académiciens de l’université de Norvège, alors qu’ils préparaient l’œuvre en vue d’une exposition en 2022. Grâce à la technologie infrarouge et à l’analyse de l’écriture, ils se sont rendu compte que l’inscription avait été faite par nul autre que… Edvard Munch lui-même ! Les historiens pensent que l’artiste l’aurait écrite à la suite de la réception négative de l’œuvre. Un homme troublé, et à l’âme compliquée, il aurait inscrit cette phrase tragiquement sardonique dans un élan de mélancolie.

Une peinture qui continue de hanter…

L’inscription dans Le Cri ne fait qu’ajouter à son intrigue, car le tableau inspire toujours la culture populaire. Qu’il s’agisse de Maman, j’ai raté l’avion !, de la franchise Scream ou même de du célèbre emoji, le tableau s’est imposé comme l’un des chefs-d’œuvre de l’art moderne. Aujourd’hui, il est considéré non seulement comme avant-gardiste sur le plan stylistique, mais aussi comme une représentation frappante et courageuse de la santé mentale dans l’art. Munch, par le biais de l’art, exprime très franchement le sentiment d’angoisse et de terreur qui afflige la condition humaine.

Découvrez-en plus, sur Artsper !

L’histoire du Cri de Munch vous a mis.e d’humeur mystérieuse et sinistre ? Consultez notre collection Halloween pour découvrir une sélection d’œuvres inquiétantes signées par les artistes contemporains d’Artsper.

À propos d’Artsper

Fondée en 2013, Artsper est une marketplace en ligne d’art contemporain. En partenariat avec 1 800 galeries d’art professionnelles autour du monde, elle rend accessible à tous la découverte et l’acquisition d’œuvres d’art.

En savoir plus